第1章|トレード手法の比較と自己診断

まずは多様な手法を整理する

相場で利益を上げる方法は一つではありません。

手法にはそれぞれ特徴があり、人によって「向き・不向き」があります。

ここでは代表的な手法を整理し、

自分に合う型を探すヒントにしましょう。

代表的な手法と特徴

| 手法 | 狙いどころ | 強み | 注意点 |

|---|---|---|---|

| トレンドフォロー | 相場の流れに乗る | 流れに乗れば大きな利幅を狙える | トレンドが途切れると逆行リスク |

| ブレイクアウト | 節目を突破した直後を狙う | 大きく動く瞬間を捉えやすい | だましに注意 |

| 逆張り(リバーサル) | 行き過ぎた相場の反転を拾う | 反発すれば効率が良い | タイミング次第で逆行リスク大 |

| インジケーター特化 | RSIやMACDなどの指標の数値で判断 | 感情に流されにくい | 相場の勢いを無視しやすい |

| システムトレード | 条件を機械に任せて自動で取引 | 感情に左右されない | 条件設定が甘いと破綻する |

| ライントレード | 意識される価格帯を起点に売買 | 相場心理を読み解く手がかりになる | 線を増やしすぎると迷いが増える |

どの型が自分に合うか?

どれが正解というものはありません。

自分の性格や、相場に向き合える時間、考え方の好みによって、

「やりやすい型」は人それぞれです。

なぜラインを読む力が重要なのか

多くのトレーダーが、どんな手法を選んでも結局は

「どこで入ってどこで出るか」 を価格帯で決めています。

その価格帯は、

- 過去に何度も止まった高値・安値

- 意識されやすい節目の数字

- トレンドライン

つまり、「相場に参加する人たちがどこで動くか」の集まりです。

ライントレードとは、

これらのラインを「目安」ではなく「武器」にする考え方です。

自分の型を決めて磨く

どの手法を選んでも、根っこに「ラインをどう扱うか」があります。

だからこそ、“ラインを読む力”を基礎にしておくと、他の手法にも応用が効きます。

この初段では、ラインをただの目安で終わらせず、

相場心理を読み取る強力な武器に変える方法を、段階的に学んでいきます。

第2章|ライントレードの本質と市場心理

なぜラインが相場で効くのか

ラインは、ただの線ではありません。

そこには「人の心理」が集まっています。

たとえば――

過去に何度も止められた高値や安値を見て、

「ここを越えたら流れが変わるかも」と考える人が増えれば、

実際に多くの注文が集まり、相場が動きます。

つまり、ラインは人の意思の痕跡であり、未来の動きのヒントなのです。

節目には人が集まる

- 端数の価格(例:35,000円、36,000円)

- 過去に何度も止まった価格

- 大口投資家が意識するトレンドライン

こうした「みんなが見ている場所」には、

自然と注文が集まり、相場が止まったり、跳ね返ったり、

一気に突破して流れが変わることが起こります。

価格は偶然ではなく人が動かす

値動きを作っているのは、人です。

人は恐怖や欲望で動きます。

多くの人が「ここまで下がったらもう買いたい」と思う場所、

「ここまで上がったら利益を確定しよう」と考える場所。

それがチャートに現れたものが、ラインです。

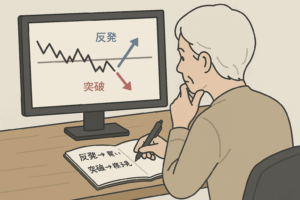

ライントレードとは

ライントレードは、

「ラインを引いて終わり」ではありません。

- どこで人が意識しているかを探す

- どのラインが効いていて、どのラインは弱いかを見分ける

- 反発か突破かをシナリオとして考える

相場の背後にある「集団心理」を形にして、 その心理を味方にするのがライントレードの本質です。

だからラインを読む力が武器になる

- チャートの中に人の動きが見える

- 反発するか、突破するかの可能性が読める

- 勝ちパターンを再現しやすくなる

インジケーターの数値だけでは見えない「裏側の流れ」を掴む。

これが、ライントレードを学ぶ最大の理由です。

このあとは、実際に「効いているラインの見つけ方」に進みます。

第3章|効いているラインの見つけ方

すべての線が効くわけではない

チャートを見れば、いくらでも線は引けます。

しかし、何でもかんでも線を引いても意味がないのが現実です。

本当に大事なのは、

「どのラインに多くの人が注目しているか」

「どの価格帯に注文が集まりやすいか」を見抜くことです。

効いているラインの特徴

1️⃣ 何度も止まった価格帯

同じ価格で相場が繰り返し止められている場所は、

多くの参加者が「ここは節目だ」と意識している証拠です。

1回だけ止まった価格よりも、

複数回止まった価格帯のほうが効きやすいと考えましょう。

2️⃣ 強い値動きが出た起点

大きく相場が動いたスタート地点は、

大口の注文が入った可能性が高く、再び意識されやすいポイントです。

- 急騰・急落が始まった価格

- 大きな出来高が発生した場所

こうした場所にラインを引き、将来の反発・突破を探ります。

3️⃣ 直近の高値・安値

「最近、どこまで上がったか・下がったか」は、

市場参加者の記憶に新しく、最も意識されやすいラインです。

直近の高値を超えれば上昇が続きやすく、

安値を割れば下落が加速しやすい。

これが「高値・安値がラインとして効く」理由です。

ラインの強さを見極める

同じ高値でも、何年も前の高値と、直近の高値では意識され方が違います。

基本的には、

- 回数が多い → 意識されやすい

- 直近の値動きに近い → 影響力が大きい

- 大きな動きの起点 → 大口が絡んでいる可能性

この3つを重ねて考えると、効いているラインを絞り込みやすくなります。

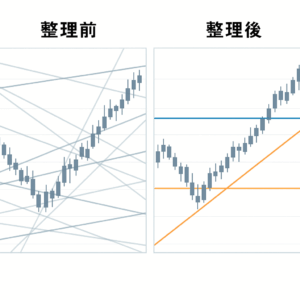

ラインの引きすぎは迷いの元

効いているラインを探そうとするほど、

つい線が増えてしまいがちです。

しかし、線が増えるほど判断に迷いが生まれ、

「どこを基準にすればいいか」がぼやけてしまいます。

1つの時間軸で3〜5本程度に絞るなど、

「最も注目されている線だけを残す」という意識が大切です。

練習のポイント

- 過去チャートで、高値・安値、反発・突破をチェック

- 自分で引いたラインがどれだけ機能したかを検証

- 効かない線はどんどん消す

こうした練習を繰り返すことで、

本当に効いているラインを見つける目が育ちます。

第4章|ラインの引き方と整理方法

線を引くだけでは終わらない

前の章で、「効いているライン」をどう見つけるかを学びました。

でも、大切なのは見つけただけで満足しないことです。

どこに線を引き、どの線を残すか。

これを丁寧にできる人だけが、ラインを味方につけられます。

まずは「自分で引く線」が基本

相場の土台になるのは、自分の目で見つけて引く水平線やトレンドラインです。

📏 水平線

- 過去の高値や安値に線を引くのが基本です。

- 何度も止まっている価格帯ほど、次も意識されやすい。

たとえば、過去に何度も相場が跳ね返った「30,000円」という価格帯は、

多くの人が「ここを超えたら…」「ここで買い支えよう」と考えています。

📐 トレンドライン

- 流れを示す斜めの線も武器になります。

- 上昇なら安値同士を、下降なら高値同士を結ぶ。

2つの点を結び、3つ目の点で「本当に機能するか?」を確かめましょう。

何度も機能していれば、そのラインは多くの人が注目している証拠です。

✏ ヒゲか実体か?

線を引くとき、「ヒゲに合わせる?それともローソク足の本体に合わせる?」と悩むかもしれません。

正解は、「より多くの反応が起きている方に合わせる」こと。

ひとつに固定せず、何度も引き直すのがコツです。

ツールが自動で出す線も味方にする

自分で引く線だけでなく、チャートツールが自動で表示してくれるラインも役に立ちます。

📊 移動平均線(MA)

- 過去の価格の平均値を線でつなぐ。

- 相場の流れをつかむ目印になりやすい。

移動平均線の上に価格があるなら「流れは上向き」。

下にあれば「流れは下向き」と、大まかな方向を見極めやすくなります。

📈 ボリンジャーバンド(BB)

- 価格の「行き過ぎ具合」を示す帯のような線。

- 外側の線に触れたら「一度戻るかも?」と考える。

強いトレンドが出ているときはバンドを突き抜けて走ることもあります。

だからこそ、「他のライン」と重ねて見ると根拠が強まります。

📐 フィボナッチ

- 相場がどこまで戻るかを探すときの補助線です。

- 「38.2%」「61.8%」など、多くの人が意識する比率を自動で示してくれる。

急上昇した相場が一度戻るとき、「どの辺で止まるか?」を考えるヒントになります。

自分で引く線と自動の線、どう組み合わせる?

ここで大事なのは、「全部を使えば勝てるわけではない」ということです。

基本はこうです:

1️⃣ 高値・安値やトレンドラインで「大枠」を決める

2️⃣ 移動平均線で相場の流れをつかむ

3️⃣ ボリンジャーバンドやフィボナッチで「戻り目処」を探す

4️⃣ それぞれのラインが重なる場所は、特に注目ポイントになる

線を引きすぎない勇気を持つ

線が増えれば増えるほど、どの線を信じるべきか分からなくなります。

- 過去に機能していたが、今は離れている線は消す

- 近すぎる線はひとつにまとめる

- ツールの自動ラインも必要最低限にする

これを習慣にすれば、チャートがシンプルになり、

「今の相場で一番大事なラインはどこか」が一目でわかります。

複数時間軸で整理する

最後に、時間軸の考え方です。

- 日足など大きな時間軸で大枠のラインを引く

- 5分足など短い時間軸で細かい反応を確認する

これを組み合わせると、

エントリーの根拠にズレがなくなります。

線を引く → 整理する → 信じすぎない

ラインはあくまで相場心理のヒントです。

「線を引いて終わり」ではなく、

必要な線を見つけて残し、役目を終えた線は消す。

これを繰り返せば、

どんな相場でも判断に迷わない土台が作れます。

第5章|ライン×シナリオで相場を読む

線だけでは勝てない理由

これまで、効いているラインの探し方、引き方、整理の仕方を学びました。

しかし、どれだけ正確にラインを引いても、線だけで勝てるわけではありません。

大切なのは、「この線をどう活かすか」というシナリオを考えることです。

シナリオとは何か?

シナリオとは、

「もしこうなったら、こうする」という行動の組み立てです。

- どの価格で相場が止まる可能性があるか

- そこで反発するか、突破するか

- 反発したらどこまで伸びそうか

- 予想が外れたときはどこでやめるか

ラインを軸に、こうした想定を立てることで、

感情に流されずに取引できる土台ができます。

シナリオを立てる基本の流れ

1️⃣ 現在地を把握する

- 今の価格はどのラインに近いか?

- そのラインは強いか、弱いか?

2️⃣ 可能性を2つ以上考える

- ここで止まる(反発する)パターン

- ここを抜ける(突破する)パターン

両方を想定しておくと、相場がどちらに動いても慌てずに済みます。

3️⃣ 「もし〇〇なら、どうするか」を決める

- 反発したらエントリーする

- 突破したら様子を見て乗る

- 想定と違えばすぐ損切りする

こうして事前に行動を決めておくのがポイントです。

シナリオを描く具体例

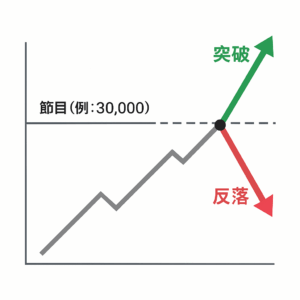

たとえば、30,000円のラインが意識されているとします。

- 過去に3回跳ね返された → 強い節目

- 今回も反発すれば、買いのチャンス

- ただし突破されたら、流れが変わる可能性が高い

このときのシナリオは、

- 30,000円で反発したら買い

- 明確に割れたら損切り

- 割れた後は戻りを待って売りも検討

こんなふうに、「反発パターン」と「突破パターン」の両方を考えておきます。

シナリオを言葉にする

シナリオは頭の中だけで組むと、感情に流されがちです。

- ノートに書く

- チャートに直接メモする

- スマホで自分宛にメモする

こうして言葉にして残すことで、

自分のルールを守りやすくなります。

シナリオがあると何が変わるか

シナリオを用意すると、

- チャンスを待てる

- 予想外の動きにも慌てない

- 迷わず損切りできる

相場は思い通りに動かないからこそ、

「想定外」を減らすのがシナリオの役割です。

次のステップへ

ラインを使って相場を読む力は、

シナリオを立てて、実際に行動することで磨かれます。

このあとは、実際にチャートを見て練習しながら、

判断力を鍛えていきましょう。

第6章|勝ちパターンの型化

シナリオを「型」にする意味

前の章で、ラインを基準に「もしこうなったら、こうする」という

シナリオを立てる方法を学びました。

ここから一歩進めて、

シナリオの中でも「特にうまくいきやすい形」を見つけ、

自分の勝ちパターンとして型化しておくことが大切です。

すべてのシナリオが同じ結果になるわけではない

相場には似たような場面が繰り返し出てきますが、

毎回同じように動くとは限りません。

だからこそ、「このパターンなら比較的勝ちやすい」という型を

自分の中で絞り込んでおくことで、

迷いなく判断しやすくなります。

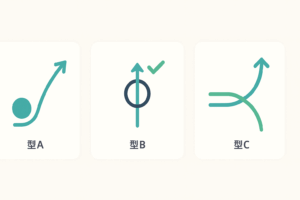

勝ちパターンの例

たとえば、ライントレードで多いのはこんな型です。

- 強い節目での反発パターン

→ 過去に何度も止まっているラインでの買い/売り - 節目を突破した後の戻りパターン

→ ラインを抜けた後、一度戻ってきたところでの順張り - トレンドライン反発+水平線の組み合わせ

→ 水平線とトレンドラインが交わる場所での反発狙い

このように、根拠が重なる場所を中心にパターンを作るのがコツです。

自分の型を決めるための練習法

過去チャートで「勝てた場面」を集める

- 過去の取引を振り返り、うまくいったシナリオをスクショする

- 条件を共通化して、似たパターンをまとめる

負けパターンも比較する

勝ちパターンだけでなく、失敗した場面も見直します。

- どこが勝ちパターンと違ったのか?

- 無理なラインだったのか?

- 反発する根拠が薄かったのか?

これをセットで振り返ると、

「どの条件なら成功率が高いか」がはっきりします。

勝ちパターンをルール化する

「だいたいこんな感じ」ではなく、

なるべく言葉で形にしておきましょう。

例)

- 過去3回以上止められた節目に近づいたら注目

- 反発のサインが出たら入る

- サインが弱ければ見送る

- シナリオ通りにならなければ損切りする

型化すると相場が見えてくる

勝ちパターンを明文化すると、

チャートを見るときに「この形は当てはまる?」「根拠は足りてる?」と

自動的に自分の中でチェックできるようになります。

これができると、

無駄なエントリーが減り、感情のブレが小さくなるのが大きなメリットです。

次のステップへ

勝ちパターンを型として決めたら、

あとは何度も練習して、

自分の中で自然に判断できるようにしていきます。

次の章では、実際にチャートを使って、

その型を実戦で磨くトレーニングを始めましょう。

第7章|実戦トレーニング①(チャート演習)

頭の中だけでは身につかない

ここまで学んだ、

- 効いているラインを見つける力

- ラインを引いて整理する力

- シナリオを立てる力

- 勝ちパターンを型化する力

これらは、頭で理解しただけでは実際の相場では使えません。

大切なのは、実際のチャートで何度も繰り返し練習することです。

過去チャートで練習する

初心者がいきなりリアル相場で試すのはハードルが高いです。

まずは過去のチャートを題材に演習を行いましょう。

チャート演習の手順

1️⃣ チャートを開く

過去のローソク足をスクロールして、先が見えない状態にする。

2️⃣ 効いていそうなラインを探す

過去の高値・安値、トレンドラインを引いてみる。

3️⃣ シナリオを考える

「ここで反発するか」「突破するか」「もし外れたらどうするか」を考える。

4️⃣ チャートを少しずつ進める

実際に相場がどう動いたかを確認し、想定と比べる。

練習のコツ

- 必ず「言葉にして」メモを残す

- シナリオが当たったか外れたかだけでなく、「なぜそうなったか」を振り返る

- 外れた理由も貴重な財産にする

チャート演習で身につくこと

過去チャートを繰り返し見ることで、

- ラインの効き方のパターンが分かる

- シナリオの良し悪しを客観的に振り返れる

- 勝ちパターンの精度が上がる

同じ形を何度も見ることで、

リアル相場でチャンスを迷わず掴める目が育ちます。

チャート演習に便利なツール

- 証券会社の過去チャート機能

- TradingViewなどのチャートソフト

- スクショを取ってノートに貼る方法も◎

やり方は自由です。

大切なのは「繰り返して確認すること」です。

ここにチャート練習クイズを挿入予定

次のステップへ

チャート演習で「型を見つける目」を養えたら、

次は、実際に 自分のシナリオをゼロから作るトレーニング に進みます。

次章では、シナリオ構築の演習 を通じて、

本番に近い形で「勝ちパターン」を再現する力を磨いていきます。

第8章|実戦トレーニング②(シナリオ構築演習)

線を引いて終わりにしない

チャート演習で「ラインが効いているかどうか」を確認できるようになったら、

次はそのラインを使って、自分のシナリオを一から組み立てる練習に進みます。

シナリオ構築演習の目的

- ただ「見えている形を真似する」のではなく、

「どう動いたら、どう行動するか」を自分で決める力を磨く。 - シナリオの精度を上げることで、

相場が思い通りに動かなくても慌てない心構えを作る。

シナリオ構築の流れ

1️⃣ チャートを開く

リアルタイム相場か、過去チャートのどちらでも構いません。

大事なのは「今からどうなるか」を予測していくことです。

2️⃣ ラインを引く

- 直近の高値・安値

- トレンドライン

- 移動平均線やフィボナッチなど、自分が根拠にするライン

を整理します。

3️⃣ 複数の可能性を考える

- どのラインで相場が止まる可能性が高いか

- 反発するか、突破するか

- どの方向に流れそうか

ここで一つに絞り込まないことがポイントです。

4️⃣ 行動ルールを決める

- 想定通りなら、どこでエントリーして、どこで利確するか

- 想定が外れたら、どこで損切りするか

- 予想外の動きが出たら、エントリーをやめるのも選択肢

5️⃣ 言葉にする

頭の中で考えただけでは、

相場が動いたときに迷いが生まれます。

だからこそ、一度言葉にしてメモすることが重要です。

シナリオ例

例えば、28,500円に強い水平線がある場面。

- 「28,500円まで下がれば一度反発するかもしれない」

- 「反発が弱ければ突破して、下落が続く可能性もある」

- 「反発するなら、28,600円で利確。割れたら28,400円を目標に売りに切り替える」

このように、複数パターンと行動を言葉にしておくのがポイントです。

検証して、シナリオを磨く

作ったシナリオは、実際の相場で試すだけでなく、

過去チャートで「同じ形がどうなったか」を検証しましょう。

- どの条件ならシナリオ通りになったか

- 何がずれると外れやすいか

- もっと根拠を足せるポイントはなかったか

これを繰り返すことで、

自分の勝ちパターンがより再現性の高い型になります。

ここにシナリオクイズを挿入予定

次のステップへ

シナリオ構築を何度も繰り返し、

自分だけの型を実戦で磨いていくこと。

これが、

「ラインを読む力を武器にする」最終ステップです。

次の章では、この繰り返しをどう日々のトレードに活かし、

継続的に改善していくかをまとめます。

第9章|ライントレードの仕組み化と改善サイクル

トレードを「一度きり」にしない

これまで学んできた、

- 効いているラインを見つける力

- 正しく引いて整理する力

- シナリオを立てる力

- 勝ちパターンを型化して再現する力

これらは、身につけた瞬間がゴールではありません。

相場は生き物です。

人が動かす限り、同じパターンが繰り返される一方で、

微妙な違いも生まれ続けます。

だからこそ、学んだことを「仕組み」にして、

改善しながら回し続けることが重要です。

なぜ仕組みが必要なのか?

感情に左右されると、どれだけ良い型を持っていてもブレてしまいます。

- ついエントリーを焦る

- 想定外の値動きで慌てる

- 勝った後に慢心する

こうしたブレを減らすために、

ルールと検証を仕組み化するのです。

あなた専用のルールブックを作る

- どの条件のときに入るのか

- どの条件で損切りするのか

- 勝ちパターン以外の場面では触らない

これを自分だけのルールブックとして書き出します。

完璧でなくても構いません。

一度形にしておけば、見直して育てることができます。

トレード記録をつける

「今日は勝ったか負けたか」だけではなく、

- なぜそのシナリオを選んだか

- どこが想定通りで、どこがズレたか

- どうすれば次はもっと精度を上げられるか

これを簡単でもいいので書き残します。

定期的に振り返る

週に一度でも構いません。

- 過去のトレード記録を見返す

- 勝てたパターン・負けたパターンを整理する

- 新しい気づきをルールブックに追記する

この繰り返しが、

「自分だけの勝ち型」をアップデートするサイクルです。

仕組み化すると、ブレない自分になる

相場に完璧な正解はありません。

それでも、仕組みがあれば

- 迷いが減る

- 感情に流されにくくなる

- 失敗しても修正できる

こうして相場に長く残り続けることができます。

初段のまとめ

ここまでで、

ライントレードの本質と市場心理、

効いているラインの見つけ方、

シナリオの立て方、型化、そして改善サイクルを学びました。

学んだ知識は、「使って、直して、また使う」を繰り返してこそ力になります。

あなたの相場の地図は、もうあなたの手の中にあります。

あとは、一歩ずつ実践していきましょう。

コメント